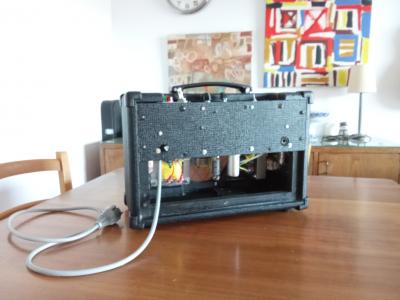

—El verdadero sonido Vox, se perdió hace cincuenta años, justo cuando en fabrica dejaron de utilizar la EF86 como válvula de previo.

Dice el tipo sentado al otro lado del pasillo. Desde que el tren se ha puesto en marcha es lo primero que le escucho, que me resulta soportable. Es un cambio, llevaba tres cuartos de hora explicándole al móvil básicamente su bronca con dirección, una cosa que no es solo que no me interese nada —yo, todos los pasajeros, tenemos las nuestras propias—, es que además habla tan alto, en un tono tan tajante, que lo que sea que dice se me clava en la cabeza y no me deja dormir. Porque dormir es lo que quiero, ¿quién más desea otra cosa en el tren de alta velocidad de la seis y media de la mañana que vuela sobre sus rieles hacia Madrid?

Su declaración sobre el origen del sonido británico —¿eso realmente existe?— me acaba de despejar y ahora oigo, quiera o no, como se explaya sobre un disco de Gary y los Pacemackers que acaba de conseguir, un disco, un CD, que tengo y no escucho nunca, soy de la opinión de que el Mersey Beat fue una estafa, que los Beatles eran los Beatles y que todos los demás que corrieron o empujaron a su estela eran, bueno, eran lo que eran.

El tipo que pontifica debe estar en la raya de los cincuenta, es demasiado joven para estar interesado en grupos pop del Liverpool de los primeros sesenta, lleva el poco pelo que le queda en la cabeza al uno y una perilla de chivo larga y teñida de lila. Mis prejuicios lo clasifican como informático, de informático disfrazado de informático; conozco, he tratado con unos cuantos. Los frikis con los años se vuelven aburridos, su rollo se vuelve monótono. Supongo que el mío también. He visto antes perillas, barbas teñidas, de rosa, de azul pálido, de lila, pero fue en Tut Kalay, un sitio en que uno no tiene claro si es Afganistán o Pakistán, un lugar del que solo quieres largarte y olvidar que estuviste alguna vez allí.

El tipo parece callar un momento, veo como se enfurruña, lo veo porque estoy sentado casi en el centro del vagón, ese punto donde el sentido de los asientos cambia y dejas de ver solo respaldos para también ver caras; pues eso, él arruga la frente y después prácticamente grita, proclama su fe,

—¡La EF86!, ¡La EF86!

Todo los que estamos despiertos en el vagón decidimos que tiene razón. Al poco cuelga el móvil y por fin calla. Se pone unos auriculares enormes que saca de la bolsa y comienza a mecerse llevado por la música, la lleva tan alta que puedo escuchar lo que suena ¿Rory Gallagher? Decido que el de la barba lila no es tan mal tipo, solo que está sordo como una tapia y por eso grita tanto. Mecido yo también por el irlandés me acabo durmiendo, tengo la sensación que solo ha sido un segundo, pero cuando abro un ojo ya estoy en la estación de Atocha.

Dice el tipo sentado al otro lado del pasillo. Desde que el tren se ha puesto en marcha es lo primero que le escucho, que me resulta soportable. Es un cambio, llevaba tres cuartos de hora explicándole al móvil básicamente su bronca con dirección, una cosa que no es solo que no me interese nada —yo, todos los pasajeros, tenemos las nuestras propias—, es que además habla tan alto, en un tono tan tajante, que lo que sea que dice se me clava en la cabeza y no me deja dormir. Porque dormir es lo que quiero, ¿quién más desea otra cosa en el tren de alta velocidad de la seis y media de la mañana que vuela sobre sus rieles hacia Madrid?

Su declaración sobre el origen del sonido británico —¿eso realmente existe?— me acaba de despejar y ahora oigo, quiera o no, como se explaya sobre un disco de Gary y los Pacemackers que acaba de conseguir, un disco, un CD, que tengo y no escucho nunca, soy de la opinión de que el Mersey Beat fue una estafa, que los Beatles eran los Beatles y que todos los demás que corrieron o empujaron a su estela eran, bueno, eran lo que eran.

El tipo que pontifica debe estar en la raya de los cincuenta, es demasiado joven para estar interesado en grupos pop del Liverpool de los primeros sesenta, lleva el poco pelo que le queda en la cabeza al uno y una perilla de chivo larga y teñida de lila. Mis prejuicios lo clasifican como informático, de informático disfrazado de informático; conozco, he tratado con unos cuantos. Los frikis con los años se vuelven aburridos, su rollo se vuelve monótono. Supongo que el mío también. He visto antes perillas, barbas teñidas, de rosa, de azul pálido, de lila, pero fue en Tut Kalay, un sitio en que uno no tiene claro si es Afganistán o Pakistán, un lugar del que solo quieres largarte y olvidar que estuviste alguna vez allí.

El tipo parece callar un momento, veo como se enfurruña, lo veo porque estoy sentado casi en el centro del vagón, ese punto donde el sentido de los asientos cambia y dejas de ver solo respaldos para también ver caras; pues eso, él arruga la frente y después prácticamente grita, proclama su fe,

—¡La EF86!, ¡La EF86!

Todo los que estamos despiertos en el vagón decidimos que tiene razón. Al poco cuelga el móvil y por fin calla. Se pone unos auriculares enormes que saca de la bolsa y comienza a mecerse llevado por la música, la lleva tan alta que puedo escuchar lo que suena ¿Rory Gallagher? Decido que el de la barba lila no es tan mal tipo, solo que está sordo como una tapia y por eso grita tanto. Mecido yo también por el irlandés me acabo durmiendo, tengo la sensación que solo ha sido un segundo, pero cuando abro un ojo ya estoy en la estación de Atocha.