Como lo prometido es deuda, para todos vosotros: A subasta los trastos de Gary

001

Odio Ginebra, es un agujero en medio de los Alpes donde se esconden los responsables de que el mundo vaya como vaya: bien para ellos y mal para todos los demás. Sí, todo va a peor, me reafirmo ya antes de salir de la terminal, hasta hace nada esa máquina de ahí te regalaba un billete del tren que te acerca al centro, ahora continúa allí, pero más que apagada parecer muerta. Cuentan que se quejaron los taxistas o alguien, quien fuera de tanta generosidad; casi que puedo escucharlos: ¿algo gratis en Suiza, dónde vamos a ir a parar? Pago por un billete en una expendedora ya en el exterior y tomo el tren que en unos diez minutos me deja en Ginebra-Cornavin, la estación central, falta mucho para que sea la hora del evento, pero mi intención es hacer tiempo dándome una vuelta por la ciudad vieja que domina desde una colina el lago. Si no me equivoco mis pasos camino de ella me harán pasar justo por delante del hotel y su sala de convenciones. A un trozo de mi cerebro, un trozo desconfiado, le gusta comprobar que los sitios a donde me envían están donde dicen que están y abren a las horas que se supone deben hacerlo. He tenido algún desengaño antes, volar cinco mil kilómetros para encontrarme con que en mi destino era una fiesta local o día de inventario y nadie estaba al caso de que yo me dejaría caer por allí acreditado con mi sonrisa. ¿Entiendes lo que digo? ¿No?, lo sé.

El hotel con su paraninfo está donde se supone, un poco antes del puente que pasa sobre el lugar donde el lago Lemán se transforma en el rio Ródano. Todavía nadie parece estar dispuesto a atender a los invitados a la conferencia, aunque unos pocos de ellos se reparten por el bar y el hall colgando de sus móviles, tamborileando con sus dedos impacientes sobre los muebles delicados y hermosos que lo pueblan. Comprobado que mi destino continúa donde siempre cruzo el puente y trepo hacia el centro de la ciudad vieja. Toda mi profunda antipatía hacia esta ciudad se concentra en un punto: el oratorio de Calvino; siempre que vengo acabo acercándome, como atraído por un imán. Puede que realmente desee que algún día que se me junten la oportunidad y un despertar de mis instintos más primarios y me atreva a pegarle fuego. Detesto a Calvino deportivamente, para mí es el ejemplo del ideólogo que consigue tomar una idea básicamente correcta, retorcerla y transformarla en algo peor a la que se quería oponer en un principio. No soy teólogo, por lo que debo estar profundamente equivocado, pero el gran logro, por llamarlo de alguna manera, del tipo fue dar las escusas para separar la caridad de la práctica diaria del creyente y conseguir darle la culpa de ello al Papa. ¿No entiendes lo que te explico? No es extraño, pasó hace cuatrocientos años. Te contaré algo que igual te parece más comprensible. Miguel Servet, seguro que has oído hablar de él, has visto su nombre impreso en los libros de texto, esos que, aunque no lo creas, han ayudado a que seas quien eres. ¿Lo localizas? Miguel Servet era un sabio, un geógrafo, un médico. Se hacía muchas preguntas, demasiadas en un tiempo en que preguntarse cosas no estaba bien visto. Calvino le engañó, le hizo acercarse por Ginebra con una falsa invitación de buen rollo, pásate por aquí, te esconderé de los gabachos, hablaremos un rato de filosofía natural, haremos una fondue, Miguelito se lo tragó, cruzó los Alpes para descubrir que a Calvino le importaba una mierda sus aportaciones a las ciencias naturales, que en realidad lo que estaba era muy molesto en cuanto a sus reflexiones sobre la naturaleza de la Santísima Trinidad y según lo tuvo a su alcance le pegó fuego. Un gran aporte a la libertad y tolerancia religiosa suiza. Luego hablan de Torquemada. Entre tú y yo, los suizos son mala gente, los holandeses también, no sé cómo han conseguido convencer a todo dios de que van de enrollados, aunque sospecho que pagando. Pues eso, me acerco al oratorio de Calvino, pero como soy un cobarde y además no creo que nadie, nunca, en ningún sitio, entienda el gesto, me digo que ya le pegaré fuego al antro otro día, y haciendo tiempo aquí y allá —las tiendas de alta fidelidad de Suiza son las más flipantes del mundo—, hago camino de regreso a la sala de conferencias. Ya debe estar abierta, tengo la obligación de estar allí cuando comience a despotricar desde el estrado un nuevo Calvino.

002

Al día siguiente llego al despacho con la esperanza de entrar y salir sin que nadie me vea. Estoy cansado, el vuelo se ha retrasado, he pasado demasiado tiempo en el aeropuerto y no tengo ganas de sufrir un interrogatorio por parte de dirección sobre el recorrido que pueda o no tener el histrión al que ayer aplaudía cortésmente. Además, no tengo mucho que decir, quizás que a su manera es un gran espectáculo, el público respondía muy bien, no es de extrañar, antes de empezar su elocución andaba ya bastante convencido sobre las bondades del libre mercado, la desregulación y la inmoralidad de los impuestos. Soy un hombre mesurado que no cree en los excesos, por lo que no puedo estar de acuerdo en como presentaba los supuestos y sus consecuencias el orador. Sí que había un sonsonete por el fondo que me molestaba: estás a todas con nosotros o eres el equivocado, en nada el enemigo. Yo estoy muy mayor para ser el enemigo de nadie.

La planta cuarta está extrañamente vacía y silenciosa para ser las once de la mañana. ¿Dónde está la gente?, a la vista solo veo a ¿Verónica?, ¿se llama así?, ocupando su mesa, con el teléfono en la oreja y hablando, quizás más bien escuchando, por él. ¿Verónica?, de últimas tengo dificultades para aprenderme los nombres, recordar las caras, de quienes se presentan en mi vida intentando ocupar el poco lugar que queda en ella. Hago un gesto a la muchacha, que puede o no llamarse Verónica, con el que intento llamar su atención; más o menos lo consigo y después señalo el espacio vacío mientras dibujo una interrogación en mi cara, ella se encoge de hombros por respuesta y rompe rápidamente nuestro contacto visual, ha decidido ignorarme. Estupendo yo también lo haré. Me llego a mi despacho, el último, en el rincón, escondido tras los archivadores, vacío mi ataché de la documentación inútil que carga y me dispongo a esfumarme, ya me enteraré qué demonios pasa más tarde.

Más tarde resulta ser muy pronto, en el rellano las puertas del ascensor se abren frente a mí y lo encuentro lleno. El Dire, el Presi, El Jefe de Ventas, el Tipo de la Calculadora y sus respectivas guardias de corps atiborran el espacio. Comprendo que hay o ha habido una reunión de dirección. Existe la superstición que estos cónclaves siempre acaban con un gesto con el que demuestra el infinito poder que tienen estas gentes sobre nosotros, todos los demás. En cuanto a la forma que puede tomar este existen discrepancias, se opina que según el estado anímico del grupo puede ir desde subir el precio del café de la máquina a despedir al primero que pillan. Es claro que este es el motivo porque todo el mundo ha decidido que tenía algo que hacer, lejos de aquí y ha desaparecido.

Con mi media sonrisa, marca de la casa, doy un paso atrás y les cedo el espacio para que salgan, es lo educado y además no puedo entrar en la cabina hasta que ellos la vacíen. El Dire, que hasta ahora estaba de espaldas a mí, se gira, me ve y su discurso —este hombre es mucho de discursos— se corta de repente para señalarme y casi gritarle al Presi:

—¡Es él, es él!

El Presi está un poco sordo, bueno un poco no, bastante. Demasiado para acudir a reuniones y enterarse de lo que se dice, pero esto no es necesario para ejercer de Presidente de la compañía, lo importante para el cargo es el currículum, los apellidos, la intachabilidad. El presidente de una compañía de nuestro tamaño, de cualquier tamaño que pueda permitirse tener uno, es básicamente una mascota, un perro grande que vaguea por ahí hasta que llega el momento de estrechar la mano de alguien muy, muy importante o triturar a un departamento entero. No se me ocurre ningún motivo porque su alteza pueda tener interés por mí. ¿Qué es lo que he hecho? Nada, en realidad es eso lo que hago normalmente: nada, ir a los sitios donde estos tipos no quieren ir. Pienso en el férreo defensor de la mano oculta del mercado al que vengo de aplaudir, este tipo es, por ejemplo, con quien debería tratar el Presi, sería un glorioso dialogo de sordos.

El Presi se abalanza sobre mí, se cuelga de mi brazo y me arrastra pasillo abajo, huele a cosas muy caras y a vejez. Todo el resto de la tropa nos sigue a respetuosa distancia, más o menos un palmo, con cara de envidia.

—Me han dicho que toca la guitarra, ¿es cierto?

Tengo un súbito ataque de terror, ¿pretende el tipo este que le anime un sarao?, ¿tiene un grupo tributo y se ha quedado sin rítmica?; ¡grupos tributo, no!

—Se hace lo que se puede, Señor Presidente.

He pensado en negarlo taxativamente, pero alguno de sus pelotas barra chivatos le ha debido pasar un dossier, o sea que contesto lo que me parece menos comprometedor. Él no parece muy satisfecho con la respuesta.

—¿Qué quiere decir con eso?

Quiero decir exactamente eso, que nunca estaré satisfecho con mi nivel, pero sé por experiencia que explicar esto a alguien fuera del mundillo es complicado, tengo otra respuesta más adecuada para él.

— Mis manos, la edad, ya no estoy para hacer cejillas.

—Lástima, la vida es corta, cuando nos queremos dar cuenta ya ha pasado y no estamos para… para eso: hacer cejillas mismo. ¿Qué es una cejilla?

Abro la boca, pero el cielo se apiada de mí y uno de los tipos esos que siempre van detrás de él asintiendo a todo lo que dice se cuela entre nosotros por un sitio imposible y comienza a explicárselo. A medía charla el Presi ruge y le interrumpe.

—Ya me imaginaba que era algo así, una posición de las manos, claro, claro. A lo que iba, necesito su ayuda. ¿Supongo que entiende de guitarras?, ¿no? Necesito que me ayude a escoger una guitarra, para regalar, al pequeño de mis sobrinos, ¡pequeño! Tiene veinte años.

Se detiene de golpe, como si tuviera la necesidad de inventariar rápidamente los sucesos de estos veinte años de los que habla, tan de golpe que los tipos que nos siguen evitan por un pelo chocar con nosotros, pero no consiguen hacerlo entre ellos. Escucho algún murmullo de desagrado, pero el Presi ya ha puesto en marcha otra vez los pies y la lengua y los dejamos atrás tirándose de las mangas de los trajes y colocándose las corbatas.

—Siempre tengo un detallito con ellos, con los jóvenes de la familia, los brotes nuevos. Solía hacérselo cuando regresaban del servicio y tal. Hoy en día ya nadie hace el servicio. Como odié la academia de oficiales y ahora ve, me doy cuenta de que me hizo un gran favor, me enseñó lo que era el respeto a la jerarquía, ¡sí, señor! ¿Hizo usted el servicio?

—Sí, señor presidente.

—Estará de acuerdo conmigo.

—En todo, señor Presidente, yo también lo odié profundamente y cuando acabó pensé que no había sido para tanto.

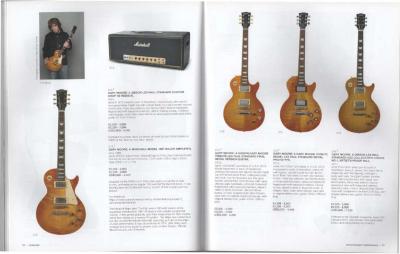

—¡Ve!, lo dicho. A lo que íbamos, el muchacho es aficionado a la guitarra, su madre me ha dicho que anda ahorrando para hacerse con una de calidad. No tiene un real, está en la facultad, ¿entiende? A los jóvenes no hay que darles mucha cuerda de golpe, a mí tampoco me la dieron, también odié eso. Bueno, la cosa es que quiero comprarle una guitarra, ¿cuál me aconseja que le compre?

Un modelo está a punto de salir por mi boca, pero solo porque es el que me ronda por la cabeza este mes. Cada tanto hay uno del que me encapricho, luego se me pasa, la época de comprar y comprar material ya pasó, no sé si es una suerte o una desgracia.

—Me pone usted en un brete, señor presidente, una guitarra es algo muy personal, es como unos zapatos. Sí, eso mismo, unos zapatos; no es solo que haya que acertar el gusto a quien van destinados, es que primero hay que hacerlo con el número.

—Cierto, cierto, no lo había pensado, uno tiene tantas cosas en la cabeza. ¿Dice que hay tallas de esas cosas?

—En realidad sí, hay la escala corta y la larga, se adecúan más al tamaño de las manos. Y el sonido de cada una se adapta a los estilos musicales.

—Tamaño de las manos, estilos musicales, bien, me pongo a ello, lo averiguo y le informo.

—A su servicio, señor presidente.

El abuelo me suelta, me desamarra y continúa pasillo bajo, un tropel de tipos me adelantan y después me dejan atrás. ¿Dónde estoy? Cogidos del brazo, en una especie de paseo circular por los departamentos hemos recorrido toda la planta o casi, vuelvo a estar en el vestíbulo de los ascensores. De entre la turba que desaparece tras la esquina escucho surgir la voz del presidente preguntar:

—¿Cómo decía que se llama el tipo este?, ¿qué es lo que hace aquí…?

Nada, no hago nada, ya me está bien.

001

Odio Ginebra, es un agujero en medio de los Alpes donde se esconden los responsables de que el mundo vaya como vaya: bien para ellos y mal para todos los demás. Sí, todo va a peor, me reafirmo ya antes de salir de la terminal, hasta hace nada esa máquina de ahí te regalaba un billete del tren que te acerca al centro, ahora continúa allí, pero más que apagada parecer muerta. Cuentan que se quejaron los taxistas o alguien, quien fuera de tanta generosidad; casi que puedo escucharlos: ¿algo gratis en Suiza, dónde vamos a ir a parar? Pago por un billete en una expendedora ya en el exterior y tomo el tren que en unos diez minutos me deja en Ginebra-Cornavin, la estación central, falta mucho para que sea la hora del evento, pero mi intención es hacer tiempo dándome una vuelta por la ciudad vieja que domina desde una colina el lago. Si no me equivoco mis pasos camino de ella me harán pasar justo por delante del hotel y su sala de convenciones. A un trozo de mi cerebro, un trozo desconfiado, le gusta comprobar que los sitios a donde me envían están donde dicen que están y abren a las horas que se supone deben hacerlo. He tenido algún desengaño antes, volar cinco mil kilómetros para encontrarme con que en mi destino era una fiesta local o día de inventario y nadie estaba al caso de que yo me dejaría caer por allí acreditado con mi sonrisa. ¿Entiendes lo que digo? ¿No?, lo sé.

El hotel con su paraninfo está donde se supone, un poco antes del puente que pasa sobre el lugar donde el lago Lemán se transforma en el rio Ródano. Todavía nadie parece estar dispuesto a atender a los invitados a la conferencia, aunque unos pocos de ellos se reparten por el bar y el hall colgando de sus móviles, tamborileando con sus dedos impacientes sobre los muebles delicados y hermosos que lo pueblan. Comprobado que mi destino continúa donde siempre cruzo el puente y trepo hacia el centro de la ciudad vieja. Toda mi profunda antipatía hacia esta ciudad se concentra en un punto: el oratorio de Calvino; siempre que vengo acabo acercándome, como atraído por un imán. Puede que realmente desee que algún día que se me junten la oportunidad y un despertar de mis instintos más primarios y me atreva a pegarle fuego. Detesto a Calvino deportivamente, para mí es el ejemplo del ideólogo que consigue tomar una idea básicamente correcta, retorcerla y transformarla en algo peor a la que se quería oponer en un principio. No soy teólogo, por lo que debo estar profundamente equivocado, pero el gran logro, por llamarlo de alguna manera, del tipo fue dar las escusas para separar la caridad de la práctica diaria del creyente y conseguir darle la culpa de ello al Papa. ¿No entiendes lo que te explico? No es extraño, pasó hace cuatrocientos años. Te contaré algo que igual te parece más comprensible. Miguel Servet, seguro que has oído hablar de él, has visto su nombre impreso en los libros de texto, esos que, aunque no lo creas, han ayudado a que seas quien eres. ¿Lo localizas? Miguel Servet era un sabio, un geógrafo, un médico. Se hacía muchas preguntas, demasiadas en un tiempo en que preguntarse cosas no estaba bien visto. Calvino le engañó, le hizo acercarse por Ginebra con una falsa invitación de buen rollo, pásate por aquí, te esconderé de los gabachos, hablaremos un rato de filosofía natural, haremos una fondue, Miguelito se lo tragó, cruzó los Alpes para descubrir que a Calvino le importaba una mierda sus aportaciones a las ciencias naturales, que en realidad lo que estaba era muy molesto en cuanto a sus reflexiones sobre la naturaleza de la Santísima Trinidad y según lo tuvo a su alcance le pegó fuego. Un gran aporte a la libertad y tolerancia religiosa suiza. Luego hablan de Torquemada. Entre tú y yo, los suizos son mala gente, los holandeses también, no sé cómo han conseguido convencer a todo dios de que van de enrollados, aunque sospecho que pagando. Pues eso, me acerco al oratorio de Calvino, pero como soy un cobarde y además no creo que nadie, nunca, en ningún sitio, entienda el gesto, me digo que ya le pegaré fuego al antro otro día, y haciendo tiempo aquí y allá —las tiendas de alta fidelidad de Suiza son las más flipantes del mundo—, hago camino de regreso a la sala de conferencias. Ya debe estar abierta, tengo la obligación de estar allí cuando comience a despotricar desde el estrado un nuevo Calvino.

002

Al día siguiente llego al despacho con la esperanza de entrar y salir sin que nadie me vea. Estoy cansado, el vuelo se ha retrasado, he pasado demasiado tiempo en el aeropuerto y no tengo ganas de sufrir un interrogatorio por parte de dirección sobre el recorrido que pueda o no tener el histrión al que ayer aplaudía cortésmente. Además, no tengo mucho que decir, quizás que a su manera es un gran espectáculo, el público respondía muy bien, no es de extrañar, antes de empezar su elocución andaba ya bastante convencido sobre las bondades del libre mercado, la desregulación y la inmoralidad de los impuestos. Soy un hombre mesurado que no cree en los excesos, por lo que no puedo estar de acuerdo en como presentaba los supuestos y sus consecuencias el orador. Sí que había un sonsonete por el fondo que me molestaba: estás a todas con nosotros o eres el equivocado, en nada el enemigo. Yo estoy muy mayor para ser el enemigo de nadie.

La planta cuarta está extrañamente vacía y silenciosa para ser las once de la mañana. ¿Dónde está la gente?, a la vista solo veo a ¿Verónica?, ¿se llama así?, ocupando su mesa, con el teléfono en la oreja y hablando, quizás más bien escuchando, por él. ¿Verónica?, de últimas tengo dificultades para aprenderme los nombres, recordar las caras, de quienes se presentan en mi vida intentando ocupar el poco lugar que queda en ella. Hago un gesto a la muchacha, que puede o no llamarse Verónica, con el que intento llamar su atención; más o menos lo consigo y después señalo el espacio vacío mientras dibujo una interrogación en mi cara, ella se encoge de hombros por respuesta y rompe rápidamente nuestro contacto visual, ha decidido ignorarme. Estupendo yo también lo haré. Me llego a mi despacho, el último, en el rincón, escondido tras los archivadores, vacío mi ataché de la documentación inútil que carga y me dispongo a esfumarme, ya me enteraré qué demonios pasa más tarde.

Más tarde resulta ser muy pronto, en el rellano las puertas del ascensor se abren frente a mí y lo encuentro lleno. El Dire, el Presi, El Jefe de Ventas, el Tipo de la Calculadora y sus respectivas guardias de corps atiborran el espacio. Comprendo que hay o ha habido una reunión de dirección. Existe la superstición que estos cónclaves siempre acaban con un gesto con el que demuestra el infinito poder que tienen estas gentes sobre nosotros, todos los demás. En cuanto a la forma que puede tomar este existen discrepancias, se opina que según el estado anímico del grupo puede ir desde subir el precio del café de la máquina a despedir al primero que pillan. Es claro que este es el motivo porque todo el mundo ha decidido que tenía algo que hacer, lejos de aquí y ha desaparecido.

Con mi media sonrisa, marca de la casa, doy un paso atrás y les cedo el espacio para que salgan, es lo educado y además no puedo entrar en la cabina hasta que ellos la vacíen. El Dire, que hasta ahora estaba de espaldas a mí, se gira, me ve y su discurso —este hombre es mucho de discursos— se corta de repente para señalarme y casi gritarle al Presi:

—¡Es él, es él!

El Presi está un poco sordo, bueno un poco no, bastante. Demasiado para acudir a reuniones y enterarse de lo que se dice, pero esto no es necesario para ejercer de Presidente de la compañía, lo importante para el cargo es el currículum, los apellidos, la intachabilidad. El presidente de una compañía de nuestro tamaño, de cualquier tamaño que pueda permitirse tener uno, es básicamente una mascota, un perro grande que vaguea por ahí hasta que llega el momento de estrechar la mano de alguien muy, muy importante o triturar a un departamento entero. No se me ocurre ningún motivo porque su alteza pueda tener interés por mí. ¿Qué es lo que he hecho? Nada, en realidad es eso lo que hago normalmente: nada, ir a los sitios donde estos tipos no quieren ir. Pienso en el férreo defensor de la mano oculta del mercado al que vengo de aplaudir, este tipo es, por ejemplo, con quien debería tratar el Presi, sería un glorioso dialogo de sordos.

El Presi se abalanza sobre mí, se cuelga de mi brazo y me arrastra pasillo abajo, huele a cosas muy caras y a vejez. Todo el resto de la tropa nos sigue a respetuosa distancia, más o menos un palmo, con cara de envidia.

—Me han dicho que toca la guitarra, ¿es cierto?

Tengo un súbito ataque de terror, ¿pretende el tipo este que le anime un sarao?, ¿tiene un grupo tributo y se ha quedado sin rítmica?; ¡grupos tributo, no!

—Se hace lo que se puede, Señor Presidente.

He pensado en negarlo taxativamente, pero alguno de sus pelotas barra chivatos le ha debido pasar un dossier, o sea que contesto lo que me parece menos comprometedor. Él no parece muy satisfecho con la respuesta.

—¿Qué quiere decir con eso?

Quiero decir exactamente eso, que nunca estaré satisfecho con mi nivel, pero sé por experiencia que explicar esto a alguien fuera del mundillo es complicado, tengo otra respuesta más adecuada para él.

— Mis manos, la edad, ya no estoy para hacer cejillas.

—Lástima, la vida es corta, cuando nos queremos dar cuenta ya ha pasado y no estamos para… para eso: hacer cejillas mismo. ¿Qué es una cejilla?

Abro la boca, pero el cielo se apiada de mí y uno de los tipos esos que siempre van detrás de él asintiendo a todo lo que dice se cuela entre nosotros por un sitio imposible y comienza a explicárselo. A medía charla el Presi ruge y le interrumpe.

—Ya me imaginaba que era algo así, una posición de las manos, claro, claro. A lo que iba, necesito su ayuda. ¿Supongo que entiende de guitarras?, ¿no? Necesito que me ayude a escoger una guitarra, para regalar, al pequeño de mis sobrinos, ¡pequeño! Tiene veinte años.

Se detiene de golpe, como si tuviera la necesidad de inventariar rápidamente los sucesos de estos veinte años de los que habla, tan de golpe que los tipos que nos siguen evitan por un pelo chocar con nosotros, pero no consiguen hacerlo entre ellos. Escucho algún murmullo de desagrado, pero el Presi ya ha puesto en marcha otra vez los pies y la lengua y los dejamos atrás tirándose de las mangas de los trajes y colocándose las corbatas.

—Siempre tengo un detallito con ellos, con los jóvenes de la familia, los brotes nuevos. Solía hacérselo cuando regresaban del servicio y tal. Hoy en día ya nadie hace el servicio. Como odié la academia de oficiales y ahora ve, me doy cuenta de que me hizo un gran favor, me enseñó lo que era el respeto a la jerarquía, ¡sí, señor! ¿Hizo usted el servicio?

—Sí, señor presidente.

—Estará de acuerdo conmigo.

—En todo, señor Presidente, yo también lo odié profundamente y cuando acabó pensé que no había sido para tanto.

—¡Ve!, lo dicho. A lo que íbamos, el muchacho es aficionado a la guitarra, su madre me ha dicho que anda ahorrando para hacerse con una de calidad. No tiene un real, está en la facultad, ¿entiende? A los jóvenes no hay que darles mucha cuerda de golpe, a mí tampoco me la dieron, también odié eso. Bueno, la cosa es que quiero comprarle una guitarra, ¿cuál me aconseja que le compre?

Un modelo está a punto de salir por mi boca, pero solo porque es el que me ronda por la cabeza este mes. Cada tanto hay uno del que me encapricho, luego se me pasa, la época de comprar y comprar material ya pasó, no sé si es una suerte o una desgracia.

—Me pone usted en un brete, señor presidente, una guitarra es algo muy personal, es como unos zapatos. Sí, eso mismo, unos zapatos; no es solo que haya que acertar el gusto a quien van destinados, es que primero hay que hacerlo con el número.

—Cierto, cierto, no lo había pensado, uno tiene tantas cosas en la cabeza. ¿Dice que hay tallas de esas cosas?

—En realidad sí, hay la escala corta y la larga, se adecúan más al tamaño de las manos. Y el sonido de cada una se adapta a los estilos musicales.

—Tamaño de las manos, estilos musicales, bien, me pongo a ello, lo averiguo y le informo.

—A su servicio, señor presidente.

El abuelo me suelta, me desamarra y continúa pasillo bajo, un tropel de tipos me adelantan y después me dejan atrás. ¿Dónde estoy? Cogidos del brazo, en una especie de paseo circular por los departamentos hemos recorrido toda la planta o casi, vuelvo a estar en el vestíbulo de los ascensores. De entre la turba que desaparece tras la esquina escucho surgir la voz del presidente preguntar:

—¿Cómo decía que se llama el tipo este?, ¿qué es lo que hace aquí…?

Nada, no hago nada, ya me está bien.